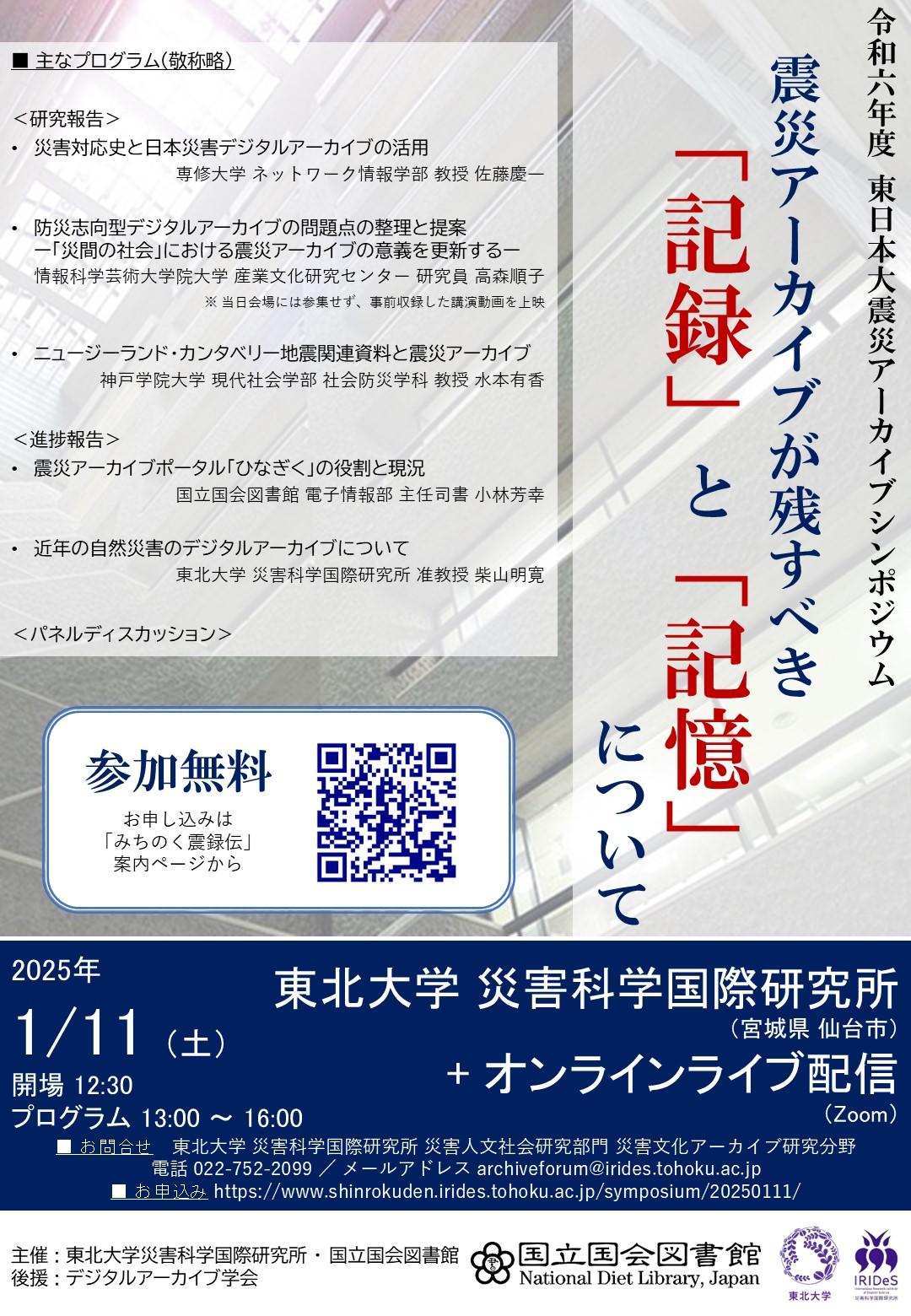

令和6年度 東日本大震災アーカイブシンポジウム ―震災アーカイブが残すべき「記録」と「記憶」について―【令和7年1月11日(土)開催】

国立国会図書館と東北大学災害科学国際研究所は、令和7年1月11日に「東日本大震災アーカイブシンポジウム」を開催いたします。

令和6年1月に発生した能登半島地震の被災地では、復旧・復興の活動が進められるとともに、新たに震災関連資料のアーカイブ構築に向けた取組も始まっています。他方、令和7年1月には阪神・淡路大震災から30年の節目を迎え、新潟県中越地震からは20年、東日本大震災からも10年以上が既に経過しています。この間、様々な震災アーカイブが構築・運営されてきました。しかし、時間の経過とともに存続が危ぶまれるアーカイブも生まれ、震災アーカイブの意義や役割といった本質的な問題が、今改めて問われています。

本シンポジウムでは、近年震災アーカイブに関する業績をお持ちの研究者をお招きし、阪神・淡路大震災以降の震災アーカイブの歩みや、社会や歴史における災害の位置づけ等にも話題を広げつつ、震災アーカイブの意義や役割、そして残すべき「記録」や「記憶」について議論します。

開催概要

- <日時>

- 令和7年1月11日(土) 13時から16時まで(12時30分開場)

- <会場>

- 東北大学災害科学国際研究所多目的ホール(宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-1)

- <開催方法>

- 現地開催のほか、事前登録者に対してオンラインで同時配信(Zoom)

- <参加費>

- 無料

- <定員>

- 会場120名、オンライン300名 (先着順)

- <申込み方法>

東北大学災害科学国際研究所「みちのく震録伝」のシンポジウム案内ページにある、申込みフォームよりお申し込みください。受付は終了しました。- <主催>

- 国立国会図書館・東北大学災害科学国際研究所

- <後援>

- デジタルアーカイブ学会

プログラム(敬称略)

(1) オープニング

- 開会の挨拶

- 東北大学 災害科学国際研究所 所長 栗山 進一

- 趣旨説明

- 東北大学 災害科学国際研究所 教授 今村 文彦

- < 動画 >

(2) 研究報告

- 「災害対応史と日本災害デジタルアーカイブの活用」

- 専修大学 ネットワーク情報学部 教授 佐藤 慶一

- < 動画 / 写真 / 発表資料 >

- 「防災志向型デジタルアーカイブの問題点の整理と提案 ―「災間の社会」における震災アーカイブの意義を更新する―」

- 情報科学芸術大学院大学 産業文化研究センター 研究員 高森 順子

- (事前に収録した動画での講演)

- < 動画 / 発表資料 >

- 「ニュージーランド・カンタベリー地震関連資料と震災アーカイブ」

- 神戸学院大学 現代社会学部 社会防災学科 教授 水本 有香

- < 動画 / 写真 / 発表資料 >

(3) 進捗報告

- 「震災アーカイブポータル「ひなぎく」の役割と現況」

- 国立国会図書館 電子情報部 主任司書 小林 芳幸

- < 動画 / 写真 / 発表資料 >

- 「近年の自然災害のデジタルアーカイブについて」

- 東北大学 災害科学国際研究所 准教授 柴山 明寛

- < 動画 / 写真 / 発表資料 >

(4) パネルディスカッション

- 「震災アーカイブが残すべき「記録」と「記憶」について」

- ファシリテーター : 東北大学 災害科学国際研究所 准教授 柴山 明寛

- パネリスト : 佐藤 慶一、水本 有香、小林 芳幸

- < 動画 / 写真 >

(5) クロージング

- 閉会の挨拶

- 国立国会図書館 電子情報部 主任司書 小林 芳幸

- < 動画 >

チラシ

Copyright © 2013- National Diet Library. All Rights Reserved. 国立国会図書館 〒100-8924 東京都千代田区永田町1-10-1 電話:03-3581-2331(代表)